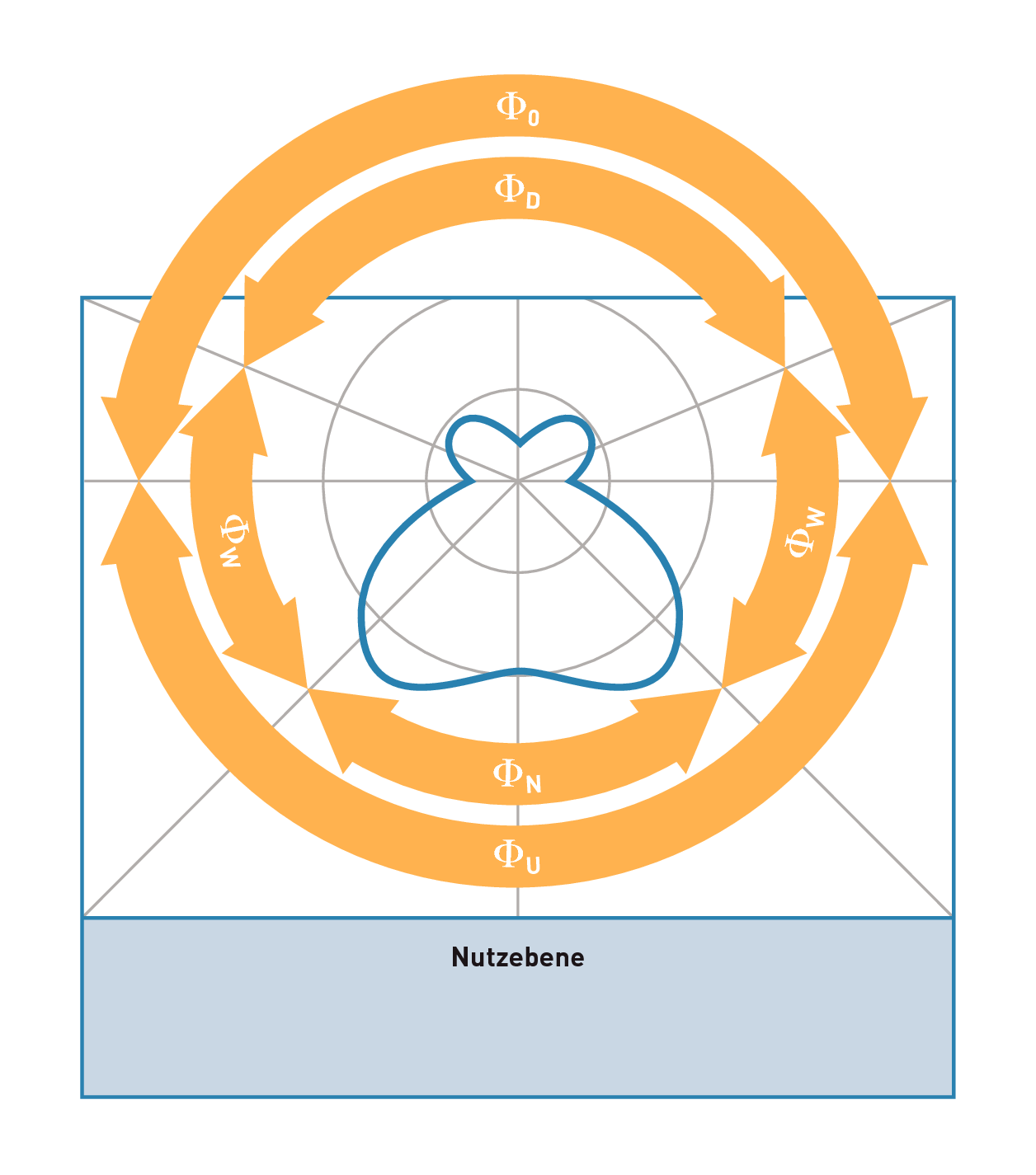

Die Lichtstärke- bzw. Lichtstromverteilung einer Leuchte bestimmt deren beleuchtungstechnische Wirkung im Raum. Wie Bild zeigt, ist die Beleuchtungsstärke auf der Nutzebene N umso höher, je höher der auf diese Nutzebene fallende Lichtstrom ΦN ist.

Beleuchtungswirkungsgrad und Lichtstromverteilung

Die Lichtstromverteilung z. B. einer Leuchte gibt an, welche Teillichtströme in welche Richtungen (Raumwinkel) ausgestrahlt werden. Wichtige Teillichtströme sind diejenigen, die auf die Nutzebene ΦN, auf die Wände ΦW und an die Decke ΦD abgestrahlt werden. Ferner wird zwischen dem unteren ΦU und dem oberen Lichtstromanteil ΦO unterschieden.

Der Beleuchtungswirkungsgrad ηB (Utilisation Factor UF, Definition nach EN 13032-2) ist der Quotient aus dem auf die Nutzebene (Bezugsfläche) fallenden Lichtstrom ΦN und dem Nennlichtstrom aller in der Leuchte betriebenen Lampen Φ.

ηB = UF = ΦN / Φ = ηLB · ηR

mit ηLB = ΦLeuchte / Φ

und ηR = ΦN / ΦLeuchte

Der Beleuchtungswirkungsgrad ist die wichtigste beleuchtungstechnische Größe, denn er bestimmt in der Formel nach dem Wirkungsgradverfahren (siehe auch Kapitel Beleuchtungsplanung) die Anzahl der Leuchten n für eine bestimmte Beleuchtungsstärke E.

Die Wirkungsgradformel lautet:

In der Formel bedeuten

Ēm |

Wartungswert der Beleuchtungsstärke in lx, z. B. nach EN 12464-1 |

A |

Grundfläche des Raumes in m2 |

n |

berechnete Anzahl der Leuchten |

z |

Anzahl der Lampen je Leuchte |

Φ |

Lichtstrom einer Lampe in lm |

ηB |

Beleuchtungswirkungsgrad in %. Er erfasst den Leuchtenbetriebswirkungsgrad und die lichttechnisch wirksamen Eigenschaften des Raumes, wie Reflexionsgrade von Decke, Wänden und Boden und die Raumabmessungen, die durch den Raumindex k ausgedrückt werden. Werte für UF sind in den Herstellerunterlagen enthalten. |

WF |

|

k |

Raumindex zur Bestimmung von UF, berechnet nach der Formel |

Darin sind:

a |

Raumlänge in m |

b |

Raumbreite in m |

h |

Lichtpunkthöhe in m, berechnet nach h = H - lp - e |

H |

Raumhöhe in m |

lp |

Pendellänge bzw. Abhängung der Leuchte von der Decke in m |

e |

Höhe der Bewertungsebene über dem Boden, z. B. im Büro 0,75 m |

Abbildung: Lichtstromverteilung einer direkt-indirekt strahlenden Leuchte im Raum

Lichttechnische Größen und Einheiten sowie deren Definition siehe Glossar im Anhang.

Zur Beurteilung einer Leuchte sollten alle lichttechnischen Kenngrößen und formale Kriterien in angemessener Weise herangezogen werden.

Der Beleuchtungswirkungsgrad ist der Anteil des Lichtstroms der in der Leuchte betriebenen Lampen, der zur Beleuchtungsstärke auf der horizontalen Nutzebene im Raum beiträgt. Er ist abhängig von

der Lichtstärkeverteilung bzw. Lichtstromverteilung der Leuchte

der Raumgröße, gekennzeichnet durch den Raumindex k

den Reflexionsgraden von Decke, Wänden und Boden und – der Länge der Abpendelung.

Während die Formel für die Bestimmung der Anzahl der für eine Beleuchtungsstärke erforderlichen Lampen bzw. Leuchten nach der Wirkungsgradmethode in den meisten Ländern übereinstimmt, weicht die Bestimmung des Beleuchtungswirkungsgrades und damit auch die danach berechnete Anzahl Lampen bzw. Leuchten z. T. stark voneinander ab. Der Grund sind unterschiedliche Methoden zur Bestimmung des Beleuchtungswirkungsgrades und der Lichtstromverteilung im Raum.

In einigen Ländern sind – vor allem aus historischen Gründen – spezielle Methoden zur Bestimmung und Klassifizierung der Lichtstromverteilung von Leuchten und der Beleuchtungswirkungsgrade entwickelt worden.

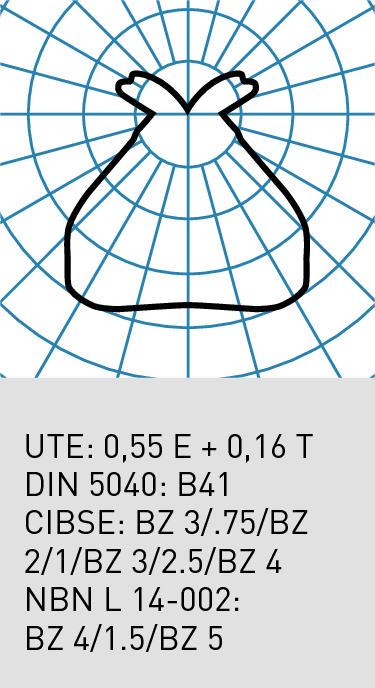

Abbildung: Lichtstärkeverteilung, dargestellt im Polardiagramm, und Klassifikation der Leuchte nach den Regelwerken einiger europäischer Länder

Die bisher verwendeten Verfahren zur Bestimmung des Beleuchtungswirkungsgrades sind z. B.

in England das CIBSE-Verfahren nach dem Technical Memorandum TM 5 (1980) „The calculation and use of utilisation factors“

in Deutschland das LiTG-Verfahren gemäß Publikation Nr. 3.5 (1988) „Projektierung von Beleuchtungsanlagen nach dem Wirkungsgradverfahren“ bzw. DIN 5040 „Leuchten für Beleuchtungszwecke“

in den nordeuropäischen Ländern die Methode nach der NB-Dokumentation, spezifiziert als Computerprogramm im NBDOC-Report

in Belgien die Norm NBN L 14-002 (1975) „Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten“

in Frankreich die NF-Norm (UTE) C71-121 (1995) „Méthode simplifiée de prédétermination des éclairements dans les espaces clos et classification correspondante des luminaires“ und

das internationale Verfahren gemäß der CIE-Publikation No. 40 (1978) „Calculations for interior lighting: Basic method“ und No. 52 (1982) „Calculations for interior lighting: Applied method“.

Diese Verfahren führen teilweise zu merklich abweichenden Beleuchtungswirkungsgraden.

Mit Erscheinen der Norm EN 13032-2 „Licht und Beleuchtung – Messung und Darstellung photometrischer Daten von Lampen und Leuchten – Teil 2: Darstellung der Daten für Arbeitsstätten in Innenräumen und im Freien“ wurde in Europa ein einheitliches Wirkungsgradverfahren festgelegt, das auf eine vereinheitlichte Bestimmung des Beleuchtungswirkungsgrades UF beruht. Das einheitliche europäische Verfahren nach EN 13032-2 überwindet bisherige Differenzen in der Bestimmung des Beleuchtungswirkungsgrades und macht die aufgrund der Wirkungsgradformel ermittelte Anzahl von Leuchten für eine bestimmte Beleuchtungsstärke bzw. die zu erwartende Beleuchtungsstärke aufgrund der installierten Lampen und Leuchten vergleichbar.

Um jedoch die in den einzelnen Ländern praktizierten Verfahren weiterhin anwenden zu können, werden von einigen Leuchtenherstellern die Kenngrößen der Leuchten aufgrund der Lichtstromverteilungen auch nach den Regelwerken anderer Länder angegeben (Bild 3.3-15).